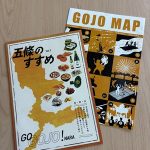

ガイド歴15年「案内してもらってよかった」が励みに

「五條ってすごいとこやねんで!」と街のことを嬉しそうに話してくれるのは五條市観光ボランティアガイドの内倉保さん。五條の観光名所の古い街並みもガイドの語りを聞けば、地元の見慣れた風景も違って見えてきます。観光で地域を盛り上げる観光協会で語り部として活動する内倉さんに、ガイドとしての歩みと、五條の歴史等お話を伺いました。

分かる?! 「その時代に行ける感覚」

―五條市観光ボランティアはいつできたのですか?

20年以上前になるかなぁ。私が市役所の観光課長やった時、そのときまだ五條市になかったボランティアガイドを作りました。

―なぜボランティアガイドを作ろうと思ったんですか?

退職する1年前まで(市役所の)観光課で7年居ったんやけど、他の市長村でボランティアガイドを作り始めてるのを知って、そろそろうち(五條市)も作らなあかんなと思って作りました。募集して、最初20人ほど居ったかなぁ。研修して最終的にガイドをしてくれるようになったのは10人くらいやったんちゃうかな。

―研修では五條市の色々なことを学んだのですか?

そうです。講師の方に古墳から何から全部、五條市の歴史を教えてもらって、月に2回の講習を1年間受講しました。

―内倉さんは元々、歴史などに興味があったんですか?

私はね、子供の頃から明日香が大好きで。ていうのも、父親がものすごく歴史好きやったんです。小学生の時、単車で連れてってもろたのが最初なんやけど、当時の古墳はまだ囲いとかもされてないし、穴が開いてるだけで中にも入れて。その真っ暗な穴の中に入ってじーっとしてたら、その時代にタイムスリップした感覚になるねん。分かる?! この感覚?! もうそれがたまらんかってなぁ(笑)。牽牛子塚古墳(けんごしづかこふん)とか、あと、金鳥塚古墳。そこにもよー入ったなぁ。体が入るくらいの穴しかあいてなかってんけどな。もう、とにかく古墳の中に入りたいもんやから、父親にまた行きたいって言うたら連れってくれて。そのうち中学生になると自分で自転車で行くようになって。里中満智子って漫画家知ってる?あの人の漫画にピラミッドの中に入って、その時代にタイムスリップして・・・っていうのがあるんやけど、それがものすごく自分の中に入り込んだというか、大好きやねん。

―「その時代にいける感覚」そんなワクワクを子供の頃に体感したんですね!

ほんとに明日香がお好きなんですね。

小学校6年生の時、明日香の古墳についての作文書いて、阿太小学校代表で市で発表してん。

―小学生の時からもうガイドの素質があったんですね(笑)でしたら、ガイド研修でもだいたいご存知の内容だったのではないですか?

いやぁ、勉強したよ。ある程度知ってる部分はあったけど、幕末のこととか全然知らんかったもん。「維新の魁・天誅組」に入っとるから、幕末のことはある程度分かってたけど、新町とかは全然知らんかったし。元々、新町が好きやったとか天誅組が好きやったって訳でもなかったから、分からんことだらけでそこは勉強したな。

―初めてガイドした時のこと覚えてますか?

ほとんど分からんままやっとったかもしれんな(笑) まちなみ伝承館を案内するときも、そこに元々案内人さんが居てるし、その人に任せたらええわと思ってた。けど、ガイドやのに自分で案内せーへんのはやっぱりあかんと思ってまた勉強して覚えて。

―デビューしてすぐにガイドができる訳ではないんですね。

できないできない。そこは経験とか慣れとかがやっぱり必要やな。新町でも松倉重政が作ったっていうのは頭に入ってる。けど、新町のひとつひとつ、たとえば栗山家住宅でもそう、1607年の建物だとか、そんなとこまで頭に入ってない。重要文化財ってことくらいまでやね。これではあかん・・・と思って、そこから必死に勉強したり人に聞いたりして覚えていくと、自分のやる気も深まってどんどん頭に入ってきて。そうすると自分の思いや考え方とかを説明に付け加えられるようになるねん。他のガイドとは違う視点や、それぞれの個性が出てくるんやな。

―内倉さんのガイドの得意分野は?

やっぱり天誅組かな。色々勉強して思ったのが、何で五條に幕府直轄の代官所があったのか?てことやねん。

やっぱり天誅組かな。色々勉強して思ったのが、何で五條に幕府直轄の代官所があったのか?てことやねん。

―なぜなんですか?

大和の時代、五條は人口が奈良に続いて多かった。それだけ栄えていたということやな。街道が5つもあって、宿場町として栄えていた五條に幕府直轄の代官所が置かれた。それだけ五條は大事な場所で、旗本の領が、北宇智、三在、野原や御山にもたくさんあった。 もっとさかのぼった古代でも、飛鳥の寺に瓦がのるようになると五條で瓦を焼いてたから窯跡がたくさん残ってる、ってことは、その頃から五條は栄えてたんやな。

―そうなんですね。

「幕末」っていうのはすごい時代やなと。勉強して色々歴史に関わってきたけど幕末の15年間というのは日本がものすごく変わった時代。15年間でこれだけ変われた時代っていうのは他、歴史的にないもんな。鎖国で遅れていた日本がペリー来航からわずか15年で遅れを取り戻してロシアに勝ったんやもんな。その当時の日本人はすごいな、西洋銃でも、学んだらすぐ覚えて作れるようになって、最終的には薩摩と長州だけで幕府を倒したんやから。

―やっぱりガイドさんが話すとおもしろくて、引き込まれますね。新町についてのお話もお願いします(笑)

私が新町でおもしろいと思っているのは、松倉重政やな。1608年に五條に大名としてやって来た。何で松倉が来たか?関ケ原の戦いでの軍功で家康に見込まれて来た訳やな。じゃ何で五條なのか?九度山に居る真田一族、家康にとって真田は侮れない、油断ならない存在やった。その真田を見張らせるために五條へ居らせたんやな。その後松倉は、大阪の陣にも家康方に付いて、さらにその後、島原へ行く。キリシタン弾圧やな。「家康が認めた松倉」が五條に来た。そういうのがおもしろい。

―「松倉がつくった新町」だけでなく なぜなのか?という説明があるとおもしろいですね。

そうそう。そういう説明するとみなさん、喜んでくれる。何で来たか、何で五條なのかってことを伝えるようにしてる。

今でも月に1回ガイドの仲間と研修会をしてるんやけど、それぞれの好きな分野、得意分野、新たに勉強中の分野を発表し合ったり、講師になってもらったりして、知識を深めてるねん。

―内倉さんは何について話されたんですか?

今、ハマってるのが南朝。だから南朝について講師してん。

まずは現地を見て、それから

―どういう流れでガイドを行ってるんですか?

まず観光案内所に申込が来て、そこから我々に連絡がきて、させてもらうって感じやな。

―案内コースは決まってるんですか?

90%以上は新町。だいたいそこを希望して来られるな。奈良県には重要伝統的建造物群保存地区が、橿原今井町と宇陀の松山、そして五條と三か所あって、重伝建巡りの方の希望が多いな。

―どんな客層が多いですか?

定年退職等、時間的に余裕ができたりして、第2の人生を楽しんでる?って感じの方が多いかなぁ。

―若い方からの依頼は?

残念ながらないなぁ。やっぱり熟年層で、平日、団体さんの依頼が多いな。

新町だけを見に来るというより、あと十津川へ行くとか高野山へ行くとかそういうのが多いな。

―参加者から質問をされたりすることはありますか?

質問はほとんどなくて、真剣に聞いてくれてるって感じが多いな。

―ゴールデンウイーク開催の「2025さきがけウォーキング」では、歴史に詳しい方が大勢いたように思いますが。

あー、あれは会員の方も参加してたから。天誅組関連を全部回れるっていうので、参加されてたんやと思うわ。

―会員というのは?

「維新の魁天誅組」の会員の方です。天誅組が好きな方ばかりで、市外県外の方がほとんど。今回のウォーキングは広報を見て参加してくれた市民の方が多くてよかったです。

―ガイド活動しててよかったなと思う瞬間は?

―ガイド活動しててよかったなと思う瞬間は?

やっぱり喜んでもらえたときやな。「案内してもらうと違うわ~」って言ってくれたとき。新町通りもガイドがなかったらスーッと歩くだけやけど、案内してあげたら「詳しく教えてもろてよかった」って言うてくれる人がほとんどやねん。

―ガイド仲間との交流で楽しいこと、励みになることはありますか?

自分が喋ってないことを喋ってるのを聞いたらおもしろいな。こう説明しなさいとか、こう喋りなさいっていうのはボランティアガイドの会の中でも絶対言わへんし、それぞれが個性を出して喋ってくれるのが一番やから。ガイド二人体制で周ったりすると、私が聞き役になることもあるねん。他のガイドが説明してるとき、あ、この場所でこんなこと話せるんやなとか、ここは時間かけて説明してるんやなとか。私は天誅組が得意やから長屋門での説明がつい長くなってしまうんやけど(笑)

―難しさや戸惑いを感じたことはありますか?

やっぱり出だしの頃は感じました。もう今は自信っていうか、喋れることがいっぱいできたので、戸惑いとかはないな。もう15年ほどやっとるから。

五條はいい町 興味を持ってほしい

―今「南朝」について勉強されてるとのことですが、どんな風に勉強したり知識を深めてるんですか?

私ね・・・本が嫌いで。元々国語が嫌い(笑) 読むっていうのが。だから先に現地に行くねん。そしたらその後、本も読めるねん。現地のことが頭に入ってるから。例えば吉村寅太郎だったら、彼が育った場所に行ってみる、それでいろんなところを見て、帰ってきてから本を読むとすっと頭に入ってくるねん。

ーイメージが湧きやすいってことですかね。

そうそう。本だけ読んでると何書いてるか途中で分からんなるねん(笑)でも現地に行った後は書いてることがすぐに想像できてわかりやすいねん。だから南朝でも50か所以上いろんなとこ行ったな。行って写真撮ってきて、それを見たら思い出して話もできる。

―50か所も?!ご自身で運転して行かれるんですか?

そう。今の車も20万キロ以上走ってるで。車の運転は苦にならへんねん。運転してたらすぐ時間経つし、遠出の時は夜中に出発したりするねん。

―ガイドって特別な人しかできないのではないですか?

誰でもできます。ただ、歴史に興味があった方が取り組みやすいな。ボランティアガイドや、人前で話をすることには積極的でも歴史には興味がないという方もおって。

―歴史以外のことでガイドしてもらうような場所やものがあればいいですね。

そうやな。でもやっぱり五條を紹介するには歴史は重要やと思うな。

―今後やってみたい企画や取り組みはありますか?

他の市町村のボランティアガイドを見たい。どういう喋り方をするんかなとか、みんなを連れて研修で。コロナ前は行っててん。やっぱり上手な人は上手やねん。話し方に強弱、抑揚があって引き込まれる。そういうのは聞きやすいし、印象に残る、棒読みだとやっぱり聞く側はつまらないから。そういうのが勉強になるな。

他の市町村のボランティアガイドを見たい。どういう喋り方をするんかなとか、みんなを連れて研修で。コロナ前は行っててん。やっぱり上手な人は上手やねん。話し方に強弱、抑揚があって引き込まれる。そういうのは聞きやすいし、印象に残る、棒読みだとやっぱり聞く側はつまらないから。そういうのが勉強になるな。

あと、ウォーキングできない人にも案内できるような何か。現地に行って説明が一番なんやけど、行けない人でもどこかに集まって、例えば写真やパネルで案内するっていうのもできたらええなと思う。

―地域の若い世代に伝えたいことはありますか?

歴史に興味をもってほしいというか その前に五條の町ってどんなんかっていうのを市民の方に、特に若い世代の方に知ってもらえたら嬉しい。なかなか、若い世代の方達は他にも興味があることがたくさんあると思いますが、五條はいい町、それを自分達の町だってことをわかってもらえたら嬉しいな。それでボランティアガイドになってくれたりしたらさらにうれしいな。

―この活動を通じて叶えたい夢とか目標はありますか?

大勢の方に観光に来ていただいてその方達にガイドとして話ができるってことが目標っていうか嬉しいことやね。ボランティアガイドになると話するのが楽しいから。

―ボランティアガイドで抱えてる課題はありますか?

それはやっぱり会員数の増加ですね。五條の歴史や文化に興味を持って楽しんでもらいたいですし、自分が楽しめばどんな方でもガイドになれると思いますね。

―ガイドの募集や育成のための研修や勉強会の予定はありますか?

よその市町村はガイドの募集ではなくて研修の開催をして、参加者の中からガイドを育成するというのをやってるので、私達もまず五條市の基礎知識からの研修をしてまず五條を知ってもらうことから始めるっていうのをしたらええんかなって思ってます。

―内倉さん、本日はありがとうございました。

☆スタッフHのすぽっとwrite☆

さすがは語り部。インタビュー中でも、五條の歴史の話になると、一層引き込まれました。「穴(古墳)の中に入りじっとしてるとその時代にいける感覚」。分からなくもない・・・といいますか。筆者、穴ではないですが、とある場所では似たような感覚を体感済?!です。本当です!(笑)

場所がどこであれ、まずは自ら現地取材、その後本を読んで知識を深める。「医療費がやっと1割になってん」と照れ笑いする御年齢にもかかわらず、その好奇心とアクティブさがガイド活動の情報アップデートと、まちを訪れた人を惹きつける語りへと繋がってるんですね。

奈良県というのは重要文化財や県の指定文化財が多いんですが、中でも五條市は他の地域よりそれらを数多く持ってますので全部推したいのですが、やはり「新町通り」「栄山寺」ですね。それ以外では、新しい体験型アクティビティ、宿泊施設ではこの頃流行りの一棟貸し、お食事では大和牛や大和野菜を使ったお料理でお客様をもてなす事業者さんも増えてきていますので、五條市の「昔」も「今」も併せて推していきたいと思っています。

奈良県というのは重要文化財や県の指定文化財が多いんですが、中でも五條市は他の地域よりそれらを数多く持ってますので全部推したいのですが、やはり「新町通り」「栄山寺」ですね。それ以外では、新しい体験型アクティビティ、宿泊施設ではこの頃流行りの一棟貸し、お食事では大和牛や大和野菜を使ったお料理でお客様をもてなす事業者さんも増えてきていますので、五條市の「昔」も「今」も併せて推していきたいと思っています。 「古い部分」というのが文化財的なものであること、そして広域にわたって存在しているということもあって、うまく紹介できず、ツアーとしてはまだかたちになっていません。現状できている案内としては、市内の文化財を五條文化博物館でご見学いただき、観光案内所のレンタサイクルでいろんなところを周っていただくという場所的な案内に留まっています。新町通りはお住まいされてる方もおられますので、「生活の中の観光地」という状況にあります。ご紹介はできても、全てが見学できるものではないので、例えば、内部の見学ができる「まちや館」「まちなみ伝承館」「大野屋」をご案内しています。

「古い部分」というのが文化財的なものであること、そして広域にわたって存在しているということもあって、うまく紹介できず、ツアーとしてはまだかたちになっていません。現状できている案内としては、市内の文化財を五條文化博物館でご見学いただき、観光案内所のレンタサイクルでいろんなところを周っていただくという場所的な案内に留まっています。新町通りはお住まいされてる方もおられますので、「生活の中の観光地」という状況にあります。ご紹介はできても、全てが見学できるものではないので、例えば、内部の見学ができる「まちや館」「まちなみ伝承館」「大野屋」をご案内しています。 「五條マップ」や「五條のすすめ」(現在vol.6)で、市内の会員さん及びそれ以外の方とも定期的にデータのやりとりをしながら、飲食店、土産物店、宿泊施設などのご紹介をさせていただいています。

「五條マップ」や「五條のすすめ」(現在vol.6)で、市内の会員さん及びそれ以外の方とも定期的にデータのやりとりをしながら、飲食店、土産物店、宿泊施設などのご紹介をさせていただいています。 二輪は基本一人乗りだけど、五條に来てよかったって思ってもらえたら、次は家族を連れてきてくれるかもしれない。最初から「家族」を対象にすると、その1回で終わってしまうかもしれないけど、やっぱり2度3度来てほしいじゃないですか?! だからアクティビティ体験とか、美味しいものを食べてもらうとか、もう1回来ようって思ってもらえるようなものを作り出していかないといけないんです。

二輪は基本一人乗りだけど、五條に来てよかったって思ってもらえたら、次は家族を連れてきてくれるかもしれない。最初から「家族」を対象にすると、その1回で終わってしまうかもしれないけど、やっぱり2度3度来てほしいじゃないですか?! だからアクティビティ体験とか、美味しいものを食べてもらうとか、もう1回来ようって思ってもらえるようなものを作り出していかないといけないんです。 そうですね。7万人てなかなかの数なんでね、1日とはいえ、それだけの方が五條に来てくれて、何かしら購入してくれてる訳です。そういうことに対応できることが「おもてなし」だと思うんです。せっかく五條に来てくれたのに、「屋台で何か食べて花火見て帰ってね」じゃなく、もっと五條を楽しんで!みたいなものがあれば、喜んでもらえるし、こちらとしても嬉しいじゃないですか。

そうですね。7万人てなかなかの数なんでね、1日とはいえ、それだけの方が五條に来てくれて、何かしら購入してくれてる訳です。そういうことに対応できることが「おもてなし」だと思うんです。せっかく五條に来てくれたのに、「屋台で何か食べて花火見て帰ってね」じゃなく、もっと五條を楽しんで!みたいなものがあれば、喜んでもらえるし、こちらとしても嬉しいじゃないですか。 金剛山のトンネルを超えて五條の町が一望できるところがあるんです。あの風景。好きー。(笑)

金剛山のトンネルを超えて五條の町が一望できるところがあるんです。あの風景。好きー。(笑)

「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と案内所に訪れた観光客に明るく声をかけるのは、キャリア10年以上のベテラン女性スタッフお二人。

「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と案内所に訪れた観光客に明るく声をかけるのは、キャリア10年以上のベテラン女性スタッフお二人。

100年前のピアノがあるんですが、この周辺を「美女と野獣」みたいにしたいと思って。バラのステンドグラスやハシゴがあったり・・・。展示してたら、動物の爪痕を見つけて、ほんとに美女と野獣みたいだと思いました(笑) 五條の子がもし修学旅行とかでディズニーに行って、「美女と野獣」を見たときに、「あ、これ藤岡家にあったやつ」って思うかもしれないでしょ(笑) だからディズニー化を目指そうかなと。

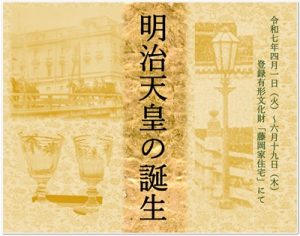

100年前のピアノがあるんですが、この周辺を「美女と野獣」みたいにしたいと思って。バラのステンドグラスやハシゴがあったり・・・。展示してたら、動物の爪痕を見つけて、ほんとに美女と野獣みたいだと思いました(笑) 五條の子がもし修学旅行とかでディズニーに行って、「美女と野獣」を見たときに、「あ、これ藤岡家にあったやつ」って思うかもしれないでしょ(笑) だからディズニー化を目指そうかなと。 今は「天誅組の手紙」という展示で天誅組から藤岡家に届いた書状などを展示しています。3カ月毎に展示を変えていて、4月からは「明治天皇の誕生」を展示します。江戸時代から明治文化に近代化していく時代の日本の画像のかけらのようなものがいろいろありますので。明治天皇というのはまた偉大な天皇なんですよね。いきなり近代化していくわけですが、10代でものすごいことをしていくんです。中山忠光、天誅組との関連など、明治のものが結構ありますので4月からはそのタイトルで。

今は「天誅組の手紙」という展示で天誅組から藤岡家に届いた書状などを展示しています。3カ月毎に展示を変えていて、4月からは「明治天皇の誕生」を展示します。江戸時代から明治文化に近代化していく時代の日本の画像のかけらのようなものがいろいろありますので。明治天皇というのはまた偉大な天皇なんですよね。いきなり近代化していくわけですが、10代でものすごいことをしていくんです。中山忠光、天誅組との関連など、明治のものが結構ありますので4月からはそのタイトルで。 目標がディズニー、テーマパークなもんですから(笑) テーマパークを楽しんで頂くためには厨子二階を探検できる場所にしたいです。厨子二階へのハシゴを登ってあそこを探検してほしい。そして見つけてほしいです。

目標がディズニー、テーマパークなもんですから(笑) テーマパークを楽しんで頂くためには厨子二階を探検できる場所にしたいです。厨子二階へのハシゴを登ってあそこを探検してほしい。そして見つけてほしいです。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。

幸藏さん)

幸藏さん) 幸藏さん)

幸藏さん) 松山明美さん 以下明美さん)

松山明美さん 以下明美さん) ―ご主人・・・、コーヒーいれたことなかったんですか?笑

―ご主人・・・、コーヒーいれたことなかったんですか?笑

幸藏さん)

幸藏さん) 幸藏さん)

幸藏さん) 幸藏さん)

幸藏さん)

重伝建五條新町通りの起業家支援施設

重伝建五條新町通りの起業家支援施設 園田さん)3人で候補を出し合い、ずらっと並べた名前をいくつかに絞りました。その中で「ことほぎ」という言葉は「寿ぐ(ことほぐ)」というおめでたい言葉だし、響きも良いなと。おめでたい言葉で少しでも新町通りの活性化につながればってことで「ことほぎ」に決めました。

園田さん)3人で候補を出し合い、ずらっと並べた名前をいくつかに絞りました。その中で「ことほぎ」という言葉は「寿ぐ(ことほぐ)」というおめでたい言葉だし、響きも良いなと。おめでたい言葉で少しでも新町通りの活性化につながればってことで「ことほぎ」に決めました。 森本さん)お二人が急用でお店に出られないときのサポートというかたちでお手伝いさせてもらってるんですが、私はケーキ等を作る方の経験はないので、下準備しておいてくれたケーキにトッピングをしたり、飲み物を作ってお出ししたりしています。今日は桝田さん、園田さんいるかなと思ってお越しいただいた方には申し訳ないんですけどね。

森本さん)お二人が急用でお店に出られないときのサポートというかたちでお手伝いさせてもらってるんですが、私はケーキ等を作る方の経験はないので、下準備しておいてくれたケーキにトッピングをしたり、飲み物を作ってお出ししたりしています。今日は桝田さん、園田さんいるかなと思ってお越しいただいた方には申し訳ないんですけどね。 桝田さん(musubiむすび)家業が柿・梅農家なのでそれを使ったものでいきたいなと思っています。ただ、柿、梅の時期は家業も当然収穫で一番忙しい時期なのでそこがネックでして・・・。

桝田さん(musubiむすび)家業が柿・梅農家なのでそれを使ったものでいきたいなと思っています。ただ、柿、梅の時期は家業も当然収穫で一番忙しい時期なのでそこがネックでして・・・。

―柿や梅、すもものシロップのかき氷なんて、食べたことないです。よくある夏祭りとかのかき氷とは違うんですね。

―柿や梅、すもものシロップのかき氷なんて、食べたことないです。よくある夏祭りとかのかき氷とは違うんですね。 桝田さん)リピーターの方、ご近所のお年寄りの方がここでコーヒーを飲んでくれるとき、多分ホッとしに来てくれてるんだなって感じるんです。コロナでなかなか人と会えないとか、いろんな行事が中止になってるじゃないですか・・・。なので、ここに近所の人が集まって近況報告とか世間話とかしてるのを見るととても嬉しいんです。また、最近新町通りに新しくチョコレート屋さんができたり、ゲストハウスもできて人との繋がりをここでしてくれることが増えたんですよね。ここがあってよかったわ、ここでちょっとコーヒーが飲めてよかったわって言ってくださって、そういう人と人が繋がる場所として使ってもらえてるのが嬉しいです。

桝田さん)リピーターの方、ご近所のお年寄りの方がここでコーヒーを飲んでくれるとき、多分ホッとしに来てくれてるんだなって感じるんです。コロナでなかなか人と会えないとか、いろんな行事が中止になってるじゃないですか・・・。なので、ここに近所の人が集まって近況報告とか世間話とかしてるのを見るととても嬉しいんです。また、最近新町通りに新しくチョコレート屋さんができたり、ゲストハウスもできて人との繋がりをここでしてくれることが増えたんですよね。ここがあってよかったわ、ここでちょっとコーヒーが飲めてよかったわって言ってくださって、そういう人と人が繋がる場所として使ってもらえてるのが嬉しいです。 「すごくいいですね」ってこの新町通りや五條市を褒めてくださるんです。私からすると、正直、すっかり錆びれてしまった・・・と思っていた場所を「いや、そこがいいんです。他の重伝建は観光地化されて、いろんなお店もあるんだけど、ここは静かに生活されてるそのままの様子がいいんです」って言ってくださって。自分の今までの間隔とは真逆の感じ方をされるそのご夫婦に、地元の者が関心なかったことに気づかせてくれた、あらためて地元を見つめるきっかけをいただけたことが印象に残っています。それから休みの日に、昔の通学路を歩いてみたり、路地に入ってみたりすると、”五條いいやん”って思いましたね。観光客の方がインスタにあげてる吉野川の写真を見ると、めちゃめちゃいいとこやんって思って笑

「すごくいいですね」ってこの新町通りや五條市を褒めてくださるんです。私からすると、正直、すっかり錆びれてしまった・・・と思っていた場所を「いや、そこがいいんです。他の重伝建は観光地化されて、いろんなお店もあるんだけど、ここは静かに生活されてるそのままの様子がいいんです」って言ってくださって。自分の今までの間隔とは真逆の感じ方をされるそのご夫婦に、地元の者が関心なかったことに気づかせてくれた、あらためて地元を見つめるきっかけをいただけたことが印象に残っています。それから休みの日に、昔の通学路を歩いてみたり、路地に入ってみたりすると、”五條いいやん”って思いましたね。観光客の方がインスタにあげてる吉野川の写真を見ると、めちゃめちゃいいとこやんって思って笑 さん泳ぐ写真を見て五條に行きたいと思ったのが最初だそうです。こいのぼりをあげるところを見たかったそうで、あげる日の前日から五條市に泊まって準備されて。ここを拠点にいろいろおでかけもされますが、1~2日は五條でゆったり過ごし、河原や新町通りを歩いたり散策しながらここで休憩してくださるんです。

さん泳ぐ写真を見て五條に行きたいと思ったのが最初だそうです。こいのぼりをあげるところを見たかったそうで、あげる日の前日から五條市に泊まって準備されて。ここを拠点にいろいろおでかけもされますが、1~2日は五條でゆったり過ごし、河原や新町通りを歩いたり散策しながらここで休憩してくださるんです。

お店は盛況でバタバタした日は私と森本さんもそちらのお店を手伝って笑 最後には色々お話して、売り上げはどうでしたか?て聞くと、「いや、違うんです、僕は人のつながりが楽しいんです。ここに来ていろんな人との繋がれることが楽しいんです」っておっしゃって。ここで出店される方にはそういうことを楽しまれる方もいてるんだなって思いました。私達も刺激、勉強になりましたね。いや、でも毎回最初はほんっとにドキドキで。お互い様子をみながら絡み始めるみたいな笑

お店は盛況でバタバタした日は私と森本さんもそちらのお店を手伝って笑 最後には色々お話して、売り上げはどうでしたか?て聞くと、「いや、違うんです、僕は人のつながりが楽しいんです。ここに来ていろんな人との繋がれることが楽しいんです」っておっしゃって。ここで出店される方にはそういうことを楽しまれる方もいてるんだなって思いました。私達も刺激、勉強になりましたね。いや、でも毎回最初はほんっとにドキドキで。お互い様子をみながら絡み始めるみたいな笑

五條市本陣交差点近くにある「櫻井寺」。

五條市本陣交差点近くにある「櫻井寺」。

はい、建築家、村野藤吾さん、庭園研究家の森おさむさんによる設計です。

はい、建築家、村野藤吾さん、庭園研究家の森おさむさんによる設計です。

お庭には源内氏ら5人の首を洗ったとされる石の手水鉢も残されています。墓地には新町に生家跡がある茜屋半七がモデルとされる歌舞伎の演目「艶姿女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)」に登場する三勝と半七の比翼塚があります。これは私の三世前の住職がお祀りされたと聞いています。

お庭には源内氏ら5人の首を洗ったとされる石の手水鉢も残されています。墓地には新町に生家跡がある茜屋半七がモデルとされる歌舞伎の演目「艶姿女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)」に登場する三勝と半七の比翼塚があります。これは私の三世前の住職がお祀りされたと聞いています。 そうですね、やはりいちばん気を遣うところではあります。ご連絡いただき私がお伺いする時はご家族様がいちばん悲しみにくれいるときです。いくら仕事といえども、慣れるわけもなく、もちろん慣れてはいけません。どうしようもない気持ちに毎回なりますが、ご遺族様の心に寄り添い阿弥陀様のお導きの話をきっちりとお伝えし、ご家族の方々に安心してもらうことが私のお役目だと思っています。悲しみの中でも、ちゃんと伝えることができただろうかといつも思います。

そうですね、やはりいちばん気を遣うところではあります。ご連絡いただき私がお伺いする時はご家族様がいちばん悲しみにくれいるときです。いくら仕事といえども、慣れるわけもなく、もちろん慣れてはいけません。どうしようもない気持ちに毎回なりますが、ご遺族様の心に寄り添い阿弥陀様のお導きの話をきっちりとお伝えし、ご家族の方々に安心してもらうことが私のお役目だと思っています。悲しみの中でも、ちゃんと伝えることができただろうかといつも思います。 何かお寺の中に喫茶店のような、いつ来てもらっても誰かが居て気軽にお話できる空間作りのようなものを企画できないかなと考えています。大学時代の同級生が広島のお寺で、そういった取り組みをしている方がいらして、その話を聞いてとても興味深く、おもしろいなと思ってました。先代の住職は昔、境内に子供達を集めてゲームをしたり、本堂で映画を見たりといったこともしていたのですが、今は子供さんの数も少なくなってしまいましたので、ご高齢の方達の憩い、癒しの空間を企画したいなと思っています。

何かお寺の中に喫茶店のような、いつ来てもらっても誰かが居て気軽にお話できる空間作りのようなものを企画できないかなと考えています。大学時代の同級生が広島のお寺で、そういった取り組みをしている方がいらして、その話を聞いてとても興味深く、おもしろいなと思ってました。先代の住職は昔、境内に子供達を集めてゲームをしたり、本堂で映画を見たりといったこともしていたのですが、今は子供さんの数も少なくなってしまいましたので、ご高齢の方達の憩い、癒しの空間を企画したいなと思っています。