父のお手伝いができてよかった。

藤岡家住宅Part①~③では、うちのの館館長として、藤岡家住宅、藤岡長和、開館からこれまでについてのお話を聞かせていただきました。

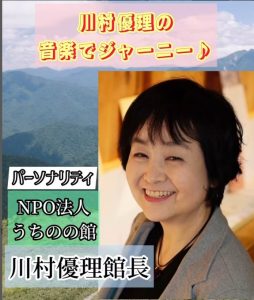

Part④では、学芸員のほか、日本児童文芸家協会会員、生涯学習インストラクター、エッセイスト、ラジオパーソナリティと多数のお顔を持つ川村さんについて、また、児童文学作家の川村たかしさんのご長女として、お父様のお話も聞かせていただきました。

―プロフィールをお願いします。

五條幼稚園、五條小学校、五條中学校、五條高校・・・ずっと五條で居りましたが、タイの昔話の翻訳をしようと思って、大阪外語大学(現・大阪大学)のタイ語学科に進みました。

―タイ語学科を選ばれたのは?

父と母の助言で。母は天理大学の英文科だったんですけど、同じ和歌山線で奈良学芸大学(現・奈良教育大学)に通う父らに英語を教えてたって(笑)。同じ路線で英文学科で女性自分ひとりだったし、何かすごい嬉しかったんだけど、いざ社会に出たら英語喋れる人がいっぱいいたんですって。だから「みんなができる語学は後でがっかりするから、誰もやってないのをやるといい。ちょっとくらい間違ってても分からへん」っていうのが母の意見でした(笑)。

父はタイの日本人町を取材に行ったら、タイの昔話が日本語に翻訳されてないからって。私は小説家になりたかったんですけど、父の創作する姿を見て育っていて、父みたいに命がけで書くのは無理だし、タイの昔話を翻訳したら、割とラクをして絵本にできるやんって思ったんです。そういう思いが重なってタイ語学科に行ったんですけど(笑)

―学芸員になられた経緯は?

父が「司馬遼太郎先生からの手紙」を五條の市立博物館にお貸ししてたときがあって、それを返しにきた学芸員の方に「私、学芸員になりたいんです」と言ったら「いや、無理ですね。」と言われました。「そうやんな・・・」って思ってたら、1年後、「今、お勤めしてる方の席が空いたので受付に来ませんか」とお声をかけていただいて。そこから博物館にお勤めしながら、玉川大学の通信教育で学芸員の資格を取りました。その頃父がストレスが原因の病気のためにペンが重くなってしまったり、取材に出かけることがきつくなっていました。それで父の手伝いをするようになって、五條の歴史や紀伊半島の資料を集めることになりました。それが結果的に、藤岡家住宅の話に繋がっていくことになりました。

―お父さま、川村たかしさんはどんな方だったんでしょうか?

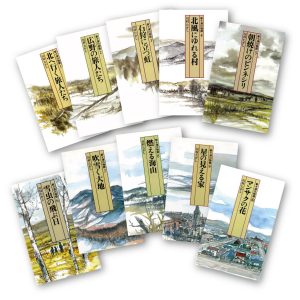

私が知ってるときから書斎に居て、ずっと書き続けてたというイメージがあります。10年以上かけて執筆を続けた「新十津川物語」は、年齢や体調不良、物語の舞台が十津川村から北海道に移動することも重なり大変な労作となりました。享年80歳でしたが、父が作品をのこしてくれたおかげで、新十津川村では今も私達を大歓迎してくださいます。他にも「もりくいくじら」とか「サーカスのライオン」「山へいく牛」など、教科書に載ってる作品も多く、父の残してくれたものはとても大きいです。

私が知ってるときから書斎に居て、ずっと書き続けてたというイメージがあります。10年以上かけて執筆を続けた「新十津川物語」は、年齢や体調不良、物語の舞台が十津川村から北海道に移動することも重なり大変な労作となりました。享年80歳でしたが、父が作品をのこしてくれたおかげで、新十津川村では今も私達を大歓迎してくださいます。他にも「もりくいくじら」とか「サーカスのライオン」「山へいく牛」など、教科書に載ってる作品も多く、父の残してくれたものはとても大きいです。

―川村さんは童話作家、エッセイストということですが、やはりお父さまの影響が大きいのでしょうか?

大きいですね。子供のものであったり、エッセイのお仕事が多いんですが、やはり「書く」仕事に関わっているのは父の影響ですね。娘も論文とか文章を書く仕事ですが、時々「おじいちゃんが生きてたら、この論文についてどう言ってくれるだろう」とか「おじいちゃんに読んでほしいなぁ」などと言いますね。

―娘さんにとっても大きな存在だったんですね。

娘は小さい頃よく、父の書斎の隅っこでアンデルセン童話などを読んでいたんです。私が小さい頃は、父の書架にある本から読み始めたので「世界民謡の旅」とか「若草物語」とか。で、私、その頃からちょっと変わった子供で、幼稚園で給食の後、みんながおままごとを始める中、ずっと本を読んでて。それも、家から風呂敷に包んで持ってきた「東海道中膝栗毛 小学生版」とか「古事記 小学生版」とか。 なぜ、バッグに入れずに風呂敷だったのか。考えると不思議ですけど。

―お父さまの「命がけで書く」とは、どういうことでしょうか?

父は「新十津川物語(全10巻)」は1巻で終わるつもりだったんです。

紀伊半島を舞台の物語を書き続けていました。古式捕鯨や海賊、イノシシと戦う猟師の話などです。そしたら、「十津川村の方が苦労をして北海道に行って立派な町を作っていかれたことを五條の人はほとんど知らなくなっているから、これは書かなあかん」と思ったそうなんです。それで1冊目を書いたら好評で、「続きを書いてください」って、2冊目を書いたらそれが課題図書になって、そしたら3冊目も、と続くことになりました。

北海道の方も自分達のルーツや記録が欲しいってことで、これは史実じゃなく、物語だけども・・・とどんどん書き続けていくことになって全10巻。架空の物語、場所、町とかだったら何も言われないんですけど、だんだん資料が出てくると、これは史実と違っていた・・・というときには書き直しました。ときには1冊を全て書き直したこともあります。

この物語は9歳のフキという女の子が主人公、これは実は母がモデルだと思います。9歳で親を亡くした勝気な女の子が親戚に連れられて北海道に渡っていくんですね。

―主人公フキはお母さまがモデルなんですか!?

母は「お父さんは私のこと書いたことない」っていうんですけど、私は母がモデルだと思います。母と似て活発でがんばりやさんの女の子です。

―そうなんですね。

だんだん登場人物が増えて、取材も大変になって、例えば「吹雪」を書くために北海道に旅館をとったり、取材していくうちにいろんな繋がりが出てくる。書き続けるうちに不整合も出てくる。不整合に気づくと書き直すんです。純然たる小説10巻です。すると北海道新聞社がノンフィクションも出してくれということで、当時の資料で「十津川出国記」というのを1冊出して、合計11冊の大作になりました。

それを出したときに司馬遼太郎さんがすごくお褒めくださって、そのときにいただいた長い手紙を父はずっと大事にしていました。

―確かに吹雪のシーンが何度かあり、そのすさまじい様子が伝わりました。

登場人物もどんどん増えていきましたね。

9巻くらいからは、ほんとにしんどそうで、手が動かなくなって。私が口述筆記をするんですけど、もうやめとけばいいのに・・・って思うんですが、また書き始めるんですね。最終的にはパーキンソン病と診断されましたが、先生によってはパーキンソン病症候群、ピュアなパーキンソン病の症状ではないという診断もあって、結局はストレスだと思うんですけど。昔の野球漫画に『野球狂の詩』というのがあって、そこに登場する投手は一球一球にまるで人生そのものを賭けるかのように全身の力を込めて投げるんです。父の晩年はその一作一作が全て真剣な剛直球でもあるかのように、命をかけるように作品を書きました。そばで手伝っていて、作品に登場させる人物像に自分の魂をふきこむかのようにも見えました。そんな父を見てきたので、私は父の様には書けない、でも「文章を書く人」にはなりたいなと思いました。

―「新十津川物語」は児童文学というジャンルなんですね。

児童文学であれだけの、ま、今は色々と素晴らしい作品も出てますが、直球で3歳から80歳、100歳になっても読んでほしいという文学は高い評価をいただき、今でも皆さん大事にしてくださいます。

―破滅的な災害や度重なる試練、現代とはかけ離れた生活や貧困の様子など、読み進めるのが辛くなる場面も正直多かったです。

去年、奈良県立大学付属高校の生徒さん達が来て、「どうして川村たかし先生は戦争をあえて書いたんですか?」とか、「不倫みたいな場面がありましたが、娘(川村優理)さんはどう思いますか?」って質問されました。

―主人公フキの娘、あやが、夫亡き後、他の男性に心を寄せる場面ですね。

そうです。「別に書かなくても良かったんでじゃないですか」と、生徒さんの質問にありました。「父はとにかく時代に生きた人を正確に追いかけようとしたんだと思います」と答えたんですけど、生徒さん達は今、自分達が成長していく世界にいるので、苦難を乗り越えながら頑張る子供達の文学を真っ正直に読み込んで、朗読の舞台や動画作成をしてくれました。

―偉大な方を父に持たれ、葛藤のようなものはありましたか?

何もないです。超えようとか全然思ってないので。父のおかげで新十津川村に父のファンが居てくださってるし、父の場所があります。「サーカスのライオン」は今でも小学3年生が読んでくれた後、お手紙をたくさん送ってくれます。何か父からのメッセージがずっと届いてるような気がして、父が死んだ気がしないんですよね。父の最晩年まで病院の待合室で、「お父さん、こんなエッセイの依頼が来てます」って言ってパソコンを持ち込んで聞き取りして入力して父の創作を手伝いました。最初の頃はペンで記録してたんですが、そうするとこっちも手が動かなくなって、そのおかげでパソコンを始めたんです。父が居てくれたこと、一生懸命お手伝いできたことは、いいことしかありません。

―エッセイストとしてのお仕事はどのようなものをされてますか?

母が天理大学にいたこともあって、今は天理教道友社からご依頼を受けてエッセイを書かせてもらってます。第1期は新聞に12年間連載しました。近代文学に描かれた「家族」をテーマにという執筆依頼で書きました。第2期は日常の風景のひとこまです。タイや五條の昔話に取材した作品も書き続けています。

先日、藤岡家に私のエッセイを愛読しているというおふたりの女性が来られて、私の文章が掲載されている号を大切に透明の袋に入れて持って来られました。読者の方からお手紙を頂くこともあります。励まされます。

―五條市広報に掲載の「うちのの館から」は川村さんが担当されてるんですよね。

ここ(藤岡家住宅)にあることを五條の方に伝えないと・・・と思って。知らないことがたくさん出てきています。天誅組関連でも、新しい資料が出てきますので、それを今はご紹介しています。私は五條市史の文学文芸編を編集したので、そこから見える五條というのもテーマにしています。歴史書にはない、あるいは史実と少しずれているかもしれない、けれども「女性や母親、生活者の視点で書かれた文学」から、当時の人達が何を見ていたかというのをちょっとでも知ってほしいからです。

―FM五條では「川村優里の音楽でジャーニー」という番組を開局から継続されてますね。

音楽を通して五條で見つけたもの、たまに私の日常なんかも入ってしまいますが、それを伝えたり、音楽と一緒に体を動かしてほしい、そういうきっかけになってほしいなと思います。

音楽を通して五條で見つけたもの、たまに私の日常なんかも入ってしまいますが、それを伝えたり、音楽と一緒に体を動かしてほしい、そういうきっかけになってほしいなと思います。

―パーソナリティが紹介する音楽はもちろん、いろんな情報や、クスッと笑える話など、耳心地の良さは癒しにもなりますね。

こちら(藤岡家住宅)の館を見てほしいと思ってもなかなか見てもらえないです。「私、今日、こんなもの見つけたんですよ」ってお話をちょこっと入れたりします。「音楽と一緒に心の旅をしてください」というつもりで番組作りを楽しんでいます。

―だから、「音楽でジャーニー」なんですね。

はい。子供俳句教室で詠んでくれた俳句も紹介させてもらうんですが、以前、選句者全員の票を集めたのが『赤色の火花を散らす彼岸花』これ、すごくないですか?映像が浮かぶでしょ、パッと咲く、その瞬間。これをラジオで紹介するときにどんな曲を合わせようかと娘に相談したら、即座にLisaの「紅蓮華」。あ、なるほどな!って。若い人の句には若い人の感性で選んだ曲をぶつけて、五條の風景をお伝えしたいですね。他にも『赤とんぼ 緑の坂を超えていく』『天空に旅立つものは渡り鳥』などなど、これ、全部小学生が20~30分、俳句について学んだ後、3日間ほどの期間があって提出してきた句なんです。私ももっともっと勉強して俳句を詠み続けたいですね。

―五條市についてどのように感じますか?

古代から現代まで五條市は「通り抜ける場所」だったんです。都のある飛鳥や橿原や奈良や京都・大阪方面、紀州に行ったり、吉野、熊野に行ったり、あと山伏(山中で修行をする修験道の道者)さん達が往来する場所。空海も通って行けば、井上内親王も通って行った・・・、いろんな人が通り抜けていくので、そのたびに新しい風が入ってくるんです。「ザ・ゲートウェイ五條」だといつも私は考えていて、ここを皆通り過ぎて行って、土地の人々はそういった旅人たちを定点観測で眺めてるんだけど、そこに「物語」を見つけてきた土地です。だから五條はおもしろいですね。

―「ザ・ゲートウェイ五條」そんな風に考えたこともありませんでしたが、そう言われると五條はすごい、おもしろいところですね。

「ゲートウェイ高輪」ができる前から「ゲートウェイ五條!」って思っていましたので、決してマネしたのではありません(笑)

―川村さん、ありがとうございました。

☆スタッフHのすぽっとwrite☆

小学生版とはいえ、東海道中膝栗毛や古事記を風呂敷に包んで登園する幼稚園児。

想像するとちょっと笑ってしまいますが(笑)

2月半ばに乗船してからひと月半。私にとって「心が豊かになった旅」は、最後に川村船長にこの記事をお渡しして、無事終了です。

旅の余韻と心地よい疲れ。またいつか、今度は、クルーとして?乗船できたらいいな。