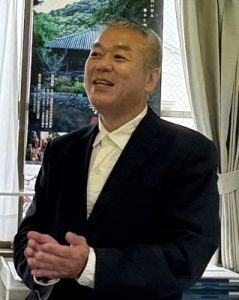

「弱虫だったから鍛えた」次は誰かの一歩を応援したい

新規移転間もない祥水園野原西ビレッジを取材させていただいたのは今から8年半前の2017年6月。規模と内容を拡大した施設は、イメージしていた老人福祉施設特有の「いかにも感」がないばかりか、何だかワクワクするような素敵な空間でした。開局間近のFM五條や、吉野川を望むカフェ「澪の街」、そして今回の取材先スポーツジム「ミラクル」。過去の取材では紹介に留まった各エリアを再訪しその内容や魅力をお聞きしました。

重さ、明るさ、おもしろさ。 ミラクルの魅力

―まずはスポーツジムミラクルとはどんなジムなのか間単に教えていただけますか?

五條市初の会員制スポーツジムになります。祥水園職員の福利厚生の目的でもありますが、今は中学生からお年寄りまで、地域の方がたくさん来てくださっています。施設内の大河ホールではミラクルの一環としてキッズの体操や、クラシックバレエ教室、ダンス教室、バドミントン等も行っています。

―幅広い年齢層のご利用や、本格的に鍛えてる方もおられますね。

そうなんです。うちにはちょっと他にはない重量の本格的なマシーンを置いてまして、大勢のマッチョ(鍛えた体)さんが利用してくれてます。

そうなんです。うちにはちょっと他にはない重量の本格的なマシーンを置いてまして、大勢のマッチョ(鍛えた体)さんが利用してくれてます。

他にもジムがある中で、どうしてうちに?と聞いてみると「重さ(重量)がね。ここがいちばん」って。「よくぞこの重さを置いてくれた」って言ってくれて。そこがニーズになって来てくださってるみたいです。

―他にはない「重さ」を導入した経緯は?

以前、マッチョ(鍛えた体を披露する)大会の出場経験者がスタッフで来てくれてて、マシーンを置くならこれくらいの重さがないとダメだというアドバイスをいただいたんです。彼らの経験や声はとても貴重なので、すぐに調べて海外から取り寄せたものもありました。皆さんすごくミラクル愛のある方達で、いろんなことを教えてくれるだけでなく、届くとすぐに組み立ててくれたりととても助かっています。

―現在会員数はどれくらいでしょうか?

約200名です。

―オープンして8年半が経ちましたが、開業当初はどのような思いやビジョンがあったのでしょうか?

まずここを建てるときに、同じ施設(老人福祉施設)内に何か「おもしろいもの」を造りたいと思っていて。ここで1日遊べるアミューズメントパークみたいなものをね。「遊べる」といっても「食べる」や「見る」ことだけじゃなくて、参加したり、自分が主役になれて「楽しい」「嬉しい」ことだったらリピートすると思ったんですよね。というのも、当時、全国老人福祉施設協議会の役員会議で月に一度東京へ行く度に、その頃東京に住んでいた娘に「今流行ってる場所へ連れて行って」とお願いしてたんです。

まずここを建てるときに、同じ施設(老人福祉施設)内に何か「おもしろいもの」を造りたいと思っていて。ここで1日遊べるアミューズメントパークみたいなものをね。「遊べる」といっても「食べる」や「見る」ことだけじゃなくて、参加したり、自分が主役になれて「楽しい」「嬉しい」ことだったらリピートすると思ったんですよね。というのも、当時、全国老人福祉施設協議会の役員会議で月に一度東京へ行く度に、その頃東京に住んでいた娘に「今流行ってる場所へ連れて行って」とお願いしてたんです。

それで連れて行ってもらったあるカフェは中にガラス張りのジムがあって、夕方になると仕事帰りのOL達がぞくぞくとやってきて、ウエアに着替えてもくもくと筋トレを始めるんです。カフェのメニューは野菜のスムージーなど「健康」的なものばかり。そのとき思ったんです。これからは「健康志向」だと。それがニーズなら、関西でも流行るだろうし、となると、筋トレ、スポーツジムだと思ったんです。

―当施設オープン時の取材で、いかにも老人福祉施設というあつらえはやめたかったとおっしゃったのが印象に残ってるのですが、「アミューズメントパーク」のような「おもしろさ」も求めてたんですね。

笑。おもしろいこと、今までになかったもの。「リハビリ」っていう意味合いのものや、老人福祉に特化したものは嫌だったんです。だから玄関も別にしたり、ミラクルでスポーツしながら、FM五條にリクエストできる・・・、そういうことを考えてワクワクしてました。

―運動しながらガラス越しにFM五條の収録の様子や音楽が感じられますよね。

そうなんです。でも実は、設計当時スポーツジムミラクルは計画になく、あの場所は「ショートステイ」を作る予定だったんです。窓がたくさんあるのはショートステイのお部屋20床のための窓だったんですよね。

―そうだったんですか。

そう。でも計画が進むうちに「待って、何だかな・・・」って感じで。何が?と言われるとハッキリしないんですけど、ショートステイ20床をうめる(経営する)って大変なことなので、無理かもって思ったのと、何かワクワクしないというか・・・。FM五條は絶対つくろうと思ってたのでワクワクしてたんです。でもショートステイの計画にはそれがなかった。そのとき、あれ?私、東京で見聞広めてきたよね?流行りのカフェで感じたのは何?そうだった!って思い出した途端にワクワクし始めて。もうこれ(ジム)だ!って。やっぱり私、ワクワク感がないとダメなんですよね。それで、「もう、塩崎さん、今日がタイムリミットです」っていう日にごろっと変更してジムにしてもらったんです。でも、「窓の設計は変えられません」って言われて。「いいです。陽当たりのいい明るいジムにします」って(笑)

―明るくて開放的でいいですよね。

そうなんです。ワクワクしてジムをつくったものの最初は正直、来てくれるかな・・・って心配だったんです。でも明るくていい、健康的でいい、ここへ来るとパッと気持ちが晴れるとかって言ってくださって、リピーターが増えたんです。

ー老人福祉施設内に併設されていることの強みやメリットはどんなところでしょう?

特養の人が「これやっとかな」ってサイクリングしてたり、隣のデイサービスの人達が運動しに来たり。あと、他のスポーツジムにはない「ホール」を使えるということですね。バレエ教室では可愛い子供達や、綺麗な中・高校生達がレッスンをしていて、その美しい姿に「今度生まれ変わったらバレエやろな」って皆で言ってるんです(笑)

練習中のクラシック音楽が聞こえてくると、決算時期等で張り詰めた事務所の空気も和らいだりと、職員も癒されるいい環境だと思います。でも職員のジム利用者はなかなか増えないんですよね~。皆仕事が終わるといちもくさんに帰ります(笑) 少しずつでもいいから始めてほしいですね。健康で長く働いてもらいたいですから。

みんががいるだけで頑張れる

―この8年半でミラクルはどのような変化や成長がありましたか?

ジムにありがちな入会退会のスパイラルがずっとあって、一喜一憂させられたといいますか。最初はね、皆さん意気込んで来られるんですが、3か月経つと来なくなったり・・・。でも、他のジムの経営者さんに聞いてみても同じ状況で。理由は色々ですが、人って継続することが難しいんだということがわかりました。

―継続は難しい・・・。おっしゃる通りです。

だからね、これからが勝負なんですよ。1月のお正月明けはみなさんダイエットに目覚めるんです。でも少し経つとおさまって、また4~5月、夏に向けて水着着たいとか、痩せたいとか(笑)。継続が難しい中でも、マッチョの大会の優勝経験者や、大会を目指してトレーニングや減量に励む方、もくもくとトレーニングを続けてる方・・・みんなの頑張りがまわりの方の励みになって、元気の連鎖ができています。

だからね、これからが勝負なんですよ。1月のお正月明けはみなさんダイエットに目覚めるんです。でも少し経つとおさまって、また4~5月、夏に向けて水着着たいとか、痩せたいとか(笑)。継続が難しい中でも、マッチョの大会の優勝経験者や、大会を目指してトレーニングや減量に励む方、もくもくとトレーニングを続けてる方・・・みんなの頑張りがまわりの方の励みになって、元気の連鎖ができています。

―元気の連鎖。いいですね。

私は今、70~80代の方達と一緒に月水金とトレーニングしてるんですが、その方達のパワーがもうすごくて。その頑張りに感化されて50~60代の方も頑張り始め「元気の連鎖」が起きています。自分も含めて身体が元気だと心も元気、それを立証できてるところはミラクルの変化、成長とも言えますね。

―どんなトレーニングを取り入れてるんですか?

いろいろあるんですが、水曜日は「自彊術(じきょうじゅつ)」をやっています。

―自彊術?

日本で生まれた健康体操、健康法のひとつで、大正時代に広く普及した体操です。何か怪しい術を使うの?って思われるんですけど、自分の力で身体を強く、丈夫にする、激しい運動ではなく女性や高齢者にも取り入れやすく、畳一畳のスペースがあればできる体操です。

―なぜそれをやっているのですか?

一見元気そうに見える中高年の女性でも、病気ではなくても、例えば便秘とか尿漏れといった悩みを「歳だからしょうがない」で片づけてる。そういう方が非常に多かったんです。踏み込んだお話をさせていただくと、女性って大変だった生理が終われば次は更年期、さらに便秘や尿漏れ・・・、ずっとじゃないですか。一体いつになったら楽になるの?って考えてた時に、うちにボランティアで来てくださった先生から自彊術を教わりました。先生のお人柄にも魅かれ、自彊術を続けていくうちにどんどん元気になり「これからはあなたが教える立場になりなさい」というお言葉をいただいて、私自身、自彊術の資格を取りました。

―「自彊術」を取り入れた効果や反響はいかがですか?

80歳の人がスクワットできるようになったり、正座ができなかった方ができるようになったり。他に姿勢や歩き方、食生活の事も色々お話させていただきます。小麦粉じゃなく米粉を、納豆には黄身だけのせて食べてねって話すとみんな実践してくれて、そして元気になっていってます。だから今悩んでる方に、薬ではなく自らの力で治していくことを味わってほしいです。

―初心者や高齢の方が運動を続けるうえで「できる」「楽しい」と思ってもらうために何か工夫されたりしていることはありますか?

声かけですかね。「この前できなかったのに今日できてますね!」とか。誰でも否定されるのは嫌だし、できてないのは本人が一番わかってるんです。ちょっとでもできたらそれでいいし、ここに来るだけですばらしいとお伝えしています。身体の麻痺で「どこにもいけない」っておっしゃってた方が「ここではみんなが受け止めてくれる」と喜んでくれたのがとても嬉しかったですね。

―ミラクルが「居場所」のひとつでもあるんですね。

そうなんです。それぞれのお身体や体調に合わせた体操を考えてみたり、補助できるものを使ったり。そうすることで自分はここに来てもいいんだと喜んでくださり、まわりの方もその方の回復に勇気をもらうこともあれば、自分もはじめは全然できなかったと共感したり。そういう寄り添う気持ちはスタッフより会員さん同士の方がよくわかってくれてるんですよね。

そうなんです。それぞれのお身体や体調に合わせた体操を考えてみたり、補助できるものを使ったり。そうすることで自分はここに来てもいいんだと喜んでくださり、まわりの方もその方の回復に勇気をもらうこともあれば、自分もはじめは全然できなかったと共感したり。そういう寄り添う気持ちはスタッフより会員さん同士の方がよくわかってくれてるんですよね。

―中高年の世代が運動を始めるうえで一番のハードルは何だと思いますか?

気持ちでしょうね。もう歳やからとか、まわりがどうとか。ここには麻痺した足をひきずりながらでも来られる方、胃がんの手術後、復帰してきた人もいます。やはり体力が弱ってうまくできないんですよね。それでもやろう、ここへ来ようという気持ちでもうOKですよ。病気だから、カッコ悪いから、歳だから、早く帰りたいから・・・。「できない理由」は並べるんだけど「やる理由」「こうしたらやれる」を人はなかなか探さないんです。それはもう「やればいい」。靴履いたら、とにかくここへ・・・。一緒に元気になろう!って思っています。

―「できない理由」・・・耳が痛いです。塩崎さんの指導はまさかスパルタとか(笑)?

ちょっと厳しめ?うそうそ(笑)。その人に応じてです。でも、脳って、ストレスがないと衰えるのである程度のストレスは必要なんです。少しきつめのトレーニングは脳がクリアになるし、心もスカッとするんです。鬱の改善にトレーニングが良いって言いますよね。でもなかなかそういう状態のときは人と会うのも嫌でひきこもりがちなんですけど、そんなときこそここに来て誰とも喋らなくていいのでただひたすらトレーニングすることをお勧めします。そうすると不思議と気分が晴れてスッキリすることってあるんですよ。

ー汗を流した後の爽快感やスッキリ感ってありますよね!

以前、ミラクルが休みで貸し切り状態だった時「よし、今日はマシーン独占だ」と意気込んで始めたものの全然ダメなんです。

みんながいて、みんなのエネルギー、これが「よしやるか!」という気持ちをかきたててくれてるんだということがわかりました。だからみんながいるのがいい、しゃべらなくていい、誰かが黙々とやってる姿に何らかの影響をうけるし、自分がやってる姿も誰かにいい影響を与えてるかもしれないんですよね。

―この8年半で苦労したことや乗り越えてきた課題はありますか?

そうですね・・・。やっぱりコロナの時期は辛かったですね。コロナが最初、スポーツジムから感染拡大したみたいなイメージがついてしまって、会員がどんどん減って一時閉鎖もしました。経営も厳しく閉めようかと思ったこともありました。でもそこで窓が多いことが功を奏して十分な換気ができたことや、いろんな対策にご理解とご協力をしてくださった会員さんのおかげもあって何とか乗り越えることができました。

あとスタッフが安定しないという苦労もありました。大学進学等で辞めてしまったスタッフの替わりに私が入っていた時期もありましたが、そうすると本体(祥水園)の仕事ができなくなってしまって。その後バイト希望の方が来てくれて安定したので良かったです。

五條市を元気に

―ミラクルと地域の連携や、健康増進への関わりについてお聞かせください。

学校の授業が早く終わる水曜日は習い事のチャンスなんですが、五條市の公民館が全て休みというのもあり、うちのホールを運動やバレエなど、いろんな習い事にお使いいただいてます。他にも会合や勉強会、表彰式といった多目的なご利用等、地域の方に活用していただけてると感じています。今度、五條ジュニアバスケットボールチーム「GJボーラーズ」がミラクルに参画して身体づくりをすることになりました。これからの未来をつくる子供達の身体づくりに取り組むお手伝い、地域の人達、子供達が安心して使えるミラクル、大河ホールであればいいなと思います。

―バドミントン大会もされてるそうですね。

そうです!ちべん保育園VS祥水園なんです。最初は祥水園の職員の大会だったんですが「僕らは楽しくやりたいのに理事長のは“ガチミントン”だ」って、くたびれてやめてしまって。それでしょぼくれてたときに、ちべん保育園の先生方が参加してくれたのがきっかけなんですが、皆トロフィーを勝ち取るために技を磨き出してえらいことなってて(笑)

そうです!ちべん保育園VS祥水園なんです。最初は祥水園の職員の大会だったんですが「僕らは楽しくやりたいのに理事長のは“ガチミントン”だ」って、くたびれてやめてしまって。それでしょぼくれてたときに、ちべん保育園の先生方が参加してくれたのがきっかけなんですが、皆トロフィーを勝ち取るために技を磨き出してえらいことなってて(笑)

いまのところ祥水園が三連勝中なんでちべん保育園さんは悔しがってますけど(笑)そういう交流ができるのがいいなと思っています。

―ガチミントン(笑)。今後強化したいところはありますか?

炭酸浴泉ですね。コロナでお風呂を止めた時から炭酸浴は再開できてなくて、再開したいとは思ってるんですけど費用が結構高くてね。シャワーを完備しているジムはありますが、うちは循環式の浴槽で、薬湯やミルキーバス、いろんな入浴剤やゆず風呂をみなさん喜んでくださっています。

炭酸浴泉ですね。コロナでお風呂を止めた時から炭酸浴は再開できてなくて、再開したいとは思ってるんですけど費用が結構高くてね。シャワーを完備しているジムはありますが、うちは循環式の浴槽で、薬湯やミルキーバス、いろんな入浴剤やゆず風呂をみなさん喜んでくださっています。

―これからの高齢化を見据えたミラクルの役割やビジョンについてお聞かせください。

「もう歳だから」っていうのを減らしたい。筋トレしてると「理事長やからできるんねん」とか「私にはそんな根性ないわ~」って言われるんです。そんなことないのに・・・って思うんですよね。

今頑張れば10年後20年後の身体って全然違ってきます。60~70代でも50~60代の体をキープするには日々の努力しかないんです。それがこの先最後まで自分で排泄できる身体につながります。やはり排泄なんですよ・・・尊厳を奪われると感じるのは。認知症予防にもなる運動で健康づくり、心身づくり。何ていうのかな、五條市を元気にしたいなって。高齢化が進む中でもその方達が元気だったらいいじゃない?って思うんです。そういうお手伝いができればと思っています。

筋肉は芸術。筋肉痛はご褒美。

―塩崎さんは現在どのようなトレーニングを続けておられますか?

週2回のパーソナルトレーニング。それとゴルフレッスン、バドミントン、ピラティス・・・。体を動かしてない方がしんどくて。クタクタになるまで筋トレしてもう無理と思っても、一晩寝たらスカッとしてまた行こうと思うんですよね。筋肉痛になったりするじゃない?そうすると、「お!やったね!」って感じで。筋肉痛はご褒美です。よー頑張ってるやんみたいな(笑)

―筋肉痛がご褒美(笑) SNSでも会員さんの筋肉美を賞賛されてますね。

そう。美しいのよ。筋肉は芸術なんですよ。私、プロレスが大好きで先日も大阪プロレスを見に行ってきたんですけど、鍛えた人の身体がもう素敵過ぎて。これ、100(kg)は上げてるよねとか、うわぁ・・・どうやって鍛えてるんやろとか(笑)

―そもそもトレーンングを始めたきっかけって何だったんですか?

実は私、これまでに3回入院してて。疲れがたまると大腸の壁が炎症を起こす憩室炎(けいしつえん)という病気で、ここを建てた3日後も入院、2週間絶食でした。その時このままではあかんよなと思ったんです。それで病院の先生に「腸を強くするにはどうしたらいいですか?」って尋ねたら、刺激与えること、要するに走ったり踏ん張ったりして血流を良くすることだと言われました。自彊術にもそういう効果がある「かかと踏みの体操」というのがあって、それを続けてたらだんだん元気になって。それから入院することもなくなりました。

―そうだったんですね。

いつも気にかけてくれる職員も「理事長、ほんまに元気になりましたね。以前は月に2~3回は休んでたのに、鍛えたらそんなに元気になるんですね」って。娘達は「お母さん、よかったね、トレーニングのおかげやね」って言ってくれます。

だから、私は「弱虫だから鍛えた」んです。元気な人ならそこまで気にしないかもしれないですけど、私は弱虫だったから、このままだと長生きできないかもと思ったんです。

主人を亡くして、病院の先生に「ご主人の分も長生きされますように」って言われたとき「そうだ、主人が生きられなかった分、私が生きないと。それが一番の供養になるんだ」と思って始めたらハマってしまって。今なんて「お墓参り?ん~明日にするわ」「お盆か・・・、先にトレーニング済ませてから準備しよ」とか(笑)

ーもう塩崎is筋トレって感じですね(笑)トレーニングを習慣にできたのはなぜだと思いますか?

おもしろかったというか、弱虫な自分でもできるんだって思ったからです。最初についてくれたパーソナルトレーナーに「塩崎さんが70歳まで鍛えた身体を見てみたい」って言われたんです。「え?じゃ70歳まで続けやなあかんの?」って。今のトレーナーなんて「理事長はね・・・83歳くらいまではやれるんじゃないですかねぇ」って(笑) トレーナーはやる気を引き出すのがうまいですね。20代の男性に言われたら、それはもうやるしかないでしょ!(笑) できないかもしれないけど、やろうという気持ち、続けるきっかけにはなりますよね。

先日、講演をさせていただく機会があったんですが、絶対聞かれるんですよ、週に何回トレーニングされてるんですか?とか、姿勢の良さの秘訣は?仕事はいつやるんですか?とかね。仕事は短期集中型なんですけど、それは早く筋トレやりたいからなんです(笑)

―皆さん、それだけ関心があるということですよね。筋トレが生活スタイルの軸になってる感じですね。

そう。それで今、体がすごく楽だし、悩み事やモヤモヤも筋トレして汗をかくと思考がクリアになるんです。いいことしかない、悪いことは何ひとつなかったですね。だからみんな来るんだと思います。仕事終わりでも日曜日でも。特にパーソナルはおすすめしますね。お金はかかりますがそれは自分への投資であって無駄遣いではないので。その投資によって10年後20年後元気で過ごせる訳ですから。

―食のこだわりや健康法などがあればお聞かせください。

よく寝ることですね。私、夜型なんです。深夜1時~2時頃まで起きてることがあるんですけど、翌朝は10時頃までぐっすり眠ります。朝食はヨーグルトにチアシード、キウイ。あとMCTオイルや黒豆ですね。お砂糖はオリゴ糖、麺類は食べないですし、お米は玄米。納豆、めかぶ、お肉は大好きで外食時はいただきますが、家では鶏胸肉かささ身のみですね。

―お酒は飲まないんですか?

お酒は機会飲酒です。出かけたときだけ飲んで家では飲まないです。昔はめっちゃお酒好きで酒豪だったんですが、肝臓の数値が悪くなってからは飲めなくなりましたね。ビールは一切飲みたくなくなりまして、糖質ゼロのハイボールを飲んでます。

―やはり色々気にかけてらっしゃるんですね。今チャレンジしていることや強化したいことはありますか?

筋トレはもう生活の一部なんで、別の分野でゴルフコース90台を目指してます。昔80でまわってたんですけど、子供ができてから全然やらなくなって。こないだ行ったら111たたいたんで、90を目指そうと思っています。

―これからミラクルを利用したいと思っている人にメッセージを。

「今しかないでしょ」「やるしかないでしょ」「JUST DO IT」

春になったら、夏になったら、涼しくなったら クリスマスすんだら、正月すんだら・・・って言ってたらもう絶対ない。私よく言うんですよ。「明日死ぬかもしれんで」って。しんどいトレーニングで「もう無理!」っていう会員さんに「明日死ぬかもしれへんよ、それでも無理?」って(笑) 「今生で最後のスクワットだと思えばあと5回できる!」って言ったらみんなやれるんですよ(笑)。

―やっぱりスパルタですやん?(笑)。

私は何でもそう思って1日をやりきるようにしています。後悔するの嫌じゃないです?もしかしたら明日寝たきりとか、あの世にいってるかもしれない。だから一日一日精一杯やりたいことをやって伝えたいことは伝える、そういう人生でありたいと思っています。あのとき、あれしといてよかったな、伝えといてよかったなって思える最後でありたいので。ですので皆様「ミラクルでお待ちしております」(笑)

―本日はありがとうございました。

| スポーツジム ミラクル | |

| 住 所 | 奈良県五條市野原西3-3-41 |

| 電 話 | 0747-32-8227 |

| 営業時間 | 10:00~22:00 日祝のみ18:00まで |

| 月1回 メンテナンスで休み | |

| ノースタッフTime有 | |

| 月会費5,000円(高校生2,000円) | |

| パーソナルトレーニング要予約 |

☆スタッフHのすぽっとwrite☆

壁に立てたままのストレッチポール。押し入れに眠るステッパーマシン。

今度こそ・・・と思ってポチるんです、いつも。じゃ、なぜやらない?

「できない理由」というより「しんどい」というシンプルな理由で三日坊主。

ジムへの興味と実は「喝」が欲しくてオファーした今回の取材。昔は「弱虫」だったという塩崎理事長に勝手に自分を重ねながら前のめりでお話しを聞かせていただきました。

体脂肪、ストレス、アルコール、薬の量が順調に増えている私は

もう帰宅後、すぐ!行動!アマゾンで「シューズ」をポチっと。

恰好から・・・、これ大事(笑)

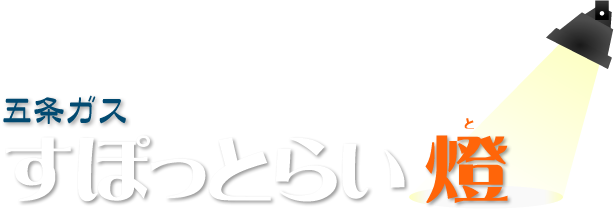

20代の頃、創業者の祖父の死をきっかけに祖父の建設会社に入り、20年以上、建設や経営、現場作業他、多くのことを学び、教わりました。会社経営や組織運営、人材評価等、いろんなことに携わり経験を重ねてきた時、自分の中に生じた強い違和感がきっかけで「自分ならどうするか」を真剣に考えるようになりました。それが次第に「自分の理想とする会社を作りたい」という強い思いに変わり、独立、起業という道を選びました。

20代の頃、創業者の祖父の死をきっかけに祖父の建設会社に入り、20年以上、建設や経営、現場作業他、多くのことを学び、教わりました。会社経営や組織運営、人材評価等、いろんなことに携わり経験を重ねてきた時、自分の中に生じた強い違和感がきっかけで「自分ならどうするか」を真剣に考えるようになりました。それが次第に「自分の理想とする会社を作りたい」という強い思いに変わり、独立、起業という道を選びました。 当時は自分を突き動かすある種の「パワー」しかなかったので、そのパワーの強さを痛感しながら突き進んでいたという感じですね。だから乗り越えた・・・って感覚はなかったですけど、

当時は自分を突き動かすある種の「パワー」しかなかったので、そのパワーの強さを痛感しながら突き進んでいたという感じですね。だから乗り越えた・・・って感覚はなかったですけど、 そう。野武士。大名などに仕えず己の腕一本で生き抜いた戦国時代の武士のことで、個々で手柄をたてて領地を広げたり、自分の力と才能で道を切り開いていく、まさに僕が求めてる「野心家」です。

そう。野武士。大名などに仕えず己の腕一本で生き抜いた戦国時代の武士のことで、個々で手柄をたてて領地を広げたり、自分の力と才能で道を切り開いていく、まさに僕が求めてる「野心家」です。 そうなんです(笑) これは壮大といいますか・・・。どんどん増えてきている空き家を、1軒1軒デザインする、リノベーションするのは普通の事業なんですけど、この空き家は、だんだん「群」になってくると思うんです。それらをまとめて何か統一感のあるデザイン、街をデザインしたいっていう願望。これはほんとに壮大な計画で(笑)。点々が段々つながって人を呼び込めるような仕組みを作りたいなと。でもそれって1社でできることではないので、僕の会社でできるのはこの部分、他で賛同協力してくれる企業さんはこの部分って感じで連携してできたらって思っています。そういう意味の「地域デザイン」ですね。

そうなんです(笑) これは壮大といいますか・・・。どんどん増えてきている空き家を、1軒1軒デザインする、リノベーションするのは普通の事業なんですけど、この空き家は、だんだん「群」になってくると思うんです。それらをまとめて何か統一感のあるデザイン、街をデザインしたいっていう願望。これはほんとに壮大な計画で(笑)。点々が段々つながって人を呼び込めるような仕組みを作りたいなと。でもそれって1社でできることではないので、僕の会社でできるのはこの部分、他で賛同協力してくれる企業さんはこの部分って感じで連携してできたらって思っています。そういう意味の「地域デザイン」ですね。 「法面工事」です。がけ崩れとかの現場の斜面に網を張ってるの知ってます?あれって資材を一旦モノレールで山頂まで上げるんです。職人さんは命綱を付けて法面(斜面)にぶら下がって、横移動しながら資材を1個1個運んできて網を張る、また取りに行くっていう作業が普通だったんですけど、ドローンで作業員の手元に運んであげると、横移動しなくて済むので網を張り付けるだけなんです。

「法面工事」です。がけ崩れとかの現場の斜面に網を張ってるの知ってます?あれって資材を一旦モノレールで山頂まで上げるんです。職人さんは命綱を付けて法面(斜面)にぶら下がって、横移動しながら資材を1個1個運んできて網を張る、また取りに行くっていう作業が普通だったんですけど、ドローンで作業員の手元に運んであげると、横移動しなくて済むので網を張り付けるだけなんです。 いくらでもあると思います。搬入困難箇所、調査困難箇所といった「困難な領域へのトライ」というテーマでやってるんですが、もうひとつ「作業困難箇所」という分野があって、こっちは設備投資が膨大すぎてまだ手をつけれてないんですが、その3つでだいたい完結するかなと思っています。どれもニッチな分野ですが、大手企業とは違った分野で勝負しようと思っています。

いくらでもあると思います。搬入困難箇所、調査困難箇所といった「困難な領域へのトライ」というテーマでやってるんですが、もうひとつ「作業困難箇所」という分野があって、こっちは設備投資が膨大すぎてまだ手をつけれてないんですが、その3つでだいたい完結するかなと思っています。どれもニッチな分野ですが、大手企業とは違った分野で勝負しようと思っています。 最近ではそこに「かっこいい」が加わって新4Kっていうらしいんですが、これって、建設業に限らずかもしれないけど、成り手が減ってきている、職人さんとか技術者さんとか。それって、「建設、土木の仕事って、キツイし給料も安いし、おもろないわ」って、他業種にいってしまうケースもあると思うんです。そういうのを改善して、建設業を魅力あるものにしたいなっていう思いからです。

最近ではそこに「かっこいい」が加わって新4Kっていうらしいんですが、これって、建設業に限らずかもしれないけど、成り手が減ってきている、職人さんとか技術者さんとか。それって、「建設、土木の仕事って、キツイし給料も安いし、おもろないわ」って、他業種にいってしまうケースもあると思うんです。そういうのを改善して、建設業を魅力あるものにしたいなっていう思いからです。 会社の雰囲気とか成長とか未来があるかにかかってくると思います。

会社の雰囲気とか成長とか未来があるかにかかってくると思います。 そうなんです。新3K・4Kによって「キツイ」がなくなるわけじゃなく緩和されるようにしているってことなので、確かにキツイ部分は業種としてはあります。でも工事に携わる人って使命感を持ってやってると思うんです。「僕らが地域を守ってる」という、いざとなったら「地域の守り手」になる。そう思って、それをモチベーションにしてやっていく。必要だと言ってもらえなくても、「やってる意味」を必要とされる会社だと思い込んでやるっていうのかな。

そうなんです。新3K・4Kによって「キツイ」がなくなるわけじゃなく緩和されるようにしているってことなので、確かにキツイ部分は業種としてはあります。でも工事に携わる人って使命感を持ってやってると思うんです。「僕らが地域を守ってる」という、いざとなったら「地域の守り手」になる。そう思って、それをモチベーションにしてやっていく。必要だと言ってもらえなくても、「やってる意味」を必要とされる会社だと思い込んでやるっていうのかな。 生まれ育った町でもありますし、今、若い人達って大阪や東京に何かしらの魅力を感じて出て行ってしまいますが、こういう過疎の地域の中小零細企業でも、実は「年収、大手企業よりいいやん」とか、「休みもめっちゃあるやん」「働きやすい」とか、そういう魅力を地方の会社がやってることに意味があるんじゃないかって。要するに地元に残ってほしいんですよね。

生まれ育った町でもありますし、今、若い人達って大阪や東京に何かしらの魅力を感じて出て行ってしまいますが、こういう過疎の地域の中小零細企業でも、実は「年収、大手企業よりいいやん」とか、「休みもめっちゃあるやん」「働きやすい」とか、そういう魅力を地方の会社がやってることに意味があるんじゃないかって。要するに地元に残ってほしいんですよね。

やっぱり天誅組かな。色々勉強して思ったのが、何で五條に幕府直轄の代官所があったのか?てことやねん。

やっぱり天誅組かな。色々勉強して思ったのが、何で五條に幕府直轄の代官所があったのか?てことやねん。 ―ガイド活動しててよかったなと思う瞬間は?

―ガイド活動しててよかったなと思う瞬間は? 他の市町村のボランティアガイドを見たい。どういう喋り方をするんかなとか、みんなを連れて研修で。コロナ前は行っててん。やっぱり上手な人は上手やねん。話し方に強弱、抑揚があって引き込まれる。そういうのは聞きやすいし、印象に残る、棒読みだとやっぱり聞く側はつまらないから。そういうのが勉強になるな。

他の市町村のボランティアガイドを見たい。どういう喋り方をするんかなとか、みんなを連れて研修で。コロナ前は行っててん。やっぱり上手な人は上手やねん。話し方に強弱、抑揚があって引き込まれる。そういうのは聞きやすいし、印象に残る、棒読みだとやっぱり聞く側はつまらないから。そういうのが勉強になるな。

奈良県というのは重要文化財や県の指定文化財が多いんですが、中でも五條市は他の地域よりそれらを数多く持ってますので全部推したいのですが、やはり「新町通り」「栄山寺」ですね。それ以外では、新しい体験型アクティビティ、宿泊施設ではこの頃流行りの一棟貸し、お食事では大和牛や大和野菜を使ったお料理でお客様をもてなす事業者さんも増えてきていますので、五條市の「昔」も「今」も併せて推していきたいと思っています。

奈良県というのは重要文化財や県の指定文化財が多いんですが、中でも五條市は他の地域よりそれらを数多く持ってますので全部推したいのですが、やはり「新町通り」「栄山寺」ですね。それ以外では、新しい体験型アクティビティ、宿泊施設ではこの頃流行りの一棟貸し、お食事では大和牛や大和野菜を使ったお料理でお客様をもてなす事業者さんも増えてきていますので、五條市の「昔」も「今」も併せて推していきたいと思っています。 「古い部分」というのが文化財的なものであること、そして広域にわたって存在しているということもあって、うまく紹介できず、ツアーとしてはまだかたちになっていません。現状できている案内としては、市内の文化財を五條文化博物館でご見学いただき、観光案内所のレンタサイクルでいろんなところを周っていただくという場所的な案内に留まっています。新町通りはお住まいされてる方もおられますので、「生活の中の観光地」という状況にあります。ご紹介はできても、全てが見学できるものではないので、例えば、内部の見学ができる「まちや館」「まちなみ伝承館」「大野屋」をご案内しています。

「古い部分」というのが文化財的なものであること、そして広域にわたって存在しているということもあって、うまく紹介できず、ツアーとしてはまだかたちになっていません。現状できている案内としては、市内の文化財を五條文化博物館でご見学いただき、観光案内所のレンタサイクルでいろんなところを周っていただくという場所的な案内に留まっています。新町通りはお住まいされてる方もおられますので、「生活の中の観光地」という状況にあります。ご紹介はできても、全てが見学できるものではないので、例えば、内部の見学ができる「まちや館」「まちなみ伝承館」「大野屋」をご案内しています。 「五條マップ」や「五條のすすめ」(現在vol.6)で、市内の会員さん及びそれ以外の方とも定期的にデータのやりとりをしながら、飲食店、土産物店、宿泊施設などのご紹介をさせていただいています。

「五條マップ」や「五條のすすめ」(現在vol.6)で、市内の会員さん及びそれ以外の方とも定期的にデータのやりとりをしながら、飲食店、土産物店、宿泊施設などのご紹介をさせていただいています。 二輪は基本一人乗りだけど、五條に来てよかったって思ってもらえたら、次は家族を連れてきてくれるかもしれない。最初から「家族」を対象にすると、その1回で終わってしまうかもしれないけど、やっぱり2度3度来てほしいじゃないですか?! だからアクティビティ体験とか、美味しいものを食べてもらうとか、もう1回来ようって思ってもらえるようなものを作り出していかないといけないんです。

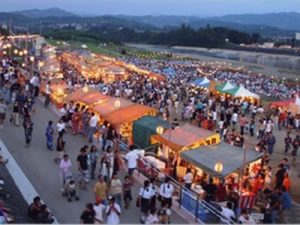

二輪は基本一人乗りだけど、五條に来てよかったって思ってもらえたら、次は家族を連れてきてくれるかもしれない。最初から「家族」を対象にすると、その1回で終わってしまうかもしれないけど、やっぱり2度3度来てほしいじゃないですか?! だからアクティビティ体験とか、美味しいものを食べてもらうとか、もう1回来ようって思ってもらえるようなものを作り出していかないといけないんです。 そうですね。7万人てなかなかの数なんでね、1日とはいえ、それだけの方が五條に来てくれて、何かしら購入してくれてる訳です。そういうことに対応できることが「おもてなし」だと思うんです。せっかく五條に来てくれたのに、「屋台で何か食べて花火見て帰ってね」じゃなく、もっと五條を楽しんで!みたいなものがあれば、喜んでもらえるし、こちらとしても嬉しいじゃないですか。

そうですね。7万人てなかなかの数なんでね、1日とはいえ、それだけの方が五條に来てくれて、何かしら購入してくれてる訳です。そういうことに対応できることが「おもてなし」だと思うんです。せっかく五條に来てくれたのに、「屋台で何か食べて花火見て帰ってね」じゃなく、もっと五條を楽しんで!みたいなものがあれば、喜んでもらえるし、こちらとしても嬉しいじゃないですか。 金剛山のトンネルを超えて五條の町が一望できるところがあるんです。あの風景。好きー。(笑)

金剛山のトンネルを超えて五條の町が一望できるところがあるんです。あの風景。好きー。(笑)

「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と案内所に訪れた観光客に明るく声をかけるのは、キャリア10年以上のベテラン女性スタッフお二人。

「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と案内所に訪れた観光客に明るく声をかけるのは、キャリア10年以上のベテラン女性スタッフお二人。

私が知ってるときから書斎に居て、ずっと書き続けてたというイメージがあります。10年以上かけて執筆を続けた「

私が知ってるときから書斎に居て、ずっと書き続けてたというイメージがあります。10年以上かけて執筆を続けた「 音楽を通して五條で見つけたもの、たまに私の日常なんかも入ってしまいますが、それを伝えたり、音楽と一緒に体を動かしてほしい、そういうきっかけになってほしいなと思います。

音楽を通して五條で見つけたもの、たまに私の日常なんかも入ってしまいますが、それを伝えたり、音楽と一緒に体を動かしてほしい、そういうきっかけになってほしいなと思います。

100年前のピアノがあるんですが、この周辺を「美女と野獣」みたいにしたいと思って。バラのステンドグラスやハシゴがあったり・・・。展示してたら、動物の爪痕を見つけて、ほんとに美女と野獣みたいだと思いました(笑) 五條の子がもし修学旅行とかでディズニーに行って、「美女と野獣」を見たときに、「あ、これ藤岡家にあったやつ」って思うかもしれないでしょ(笑) だからディズニー化を目指そうかなと。

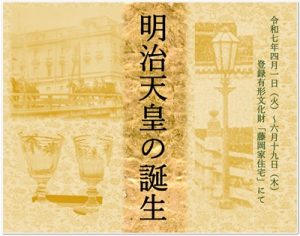

100年前のピアノがあるんですが、この周辺を「美女と野獣」みたいにしたいと思って。バラのステンドグラスやハシゴがあったり・・・。展示してたら、動物の爪痕を見つけて、ほんとに美女と野獣みたいだと思いました(笑) 五條の子がもし修学旅行とかでディズニーに行って、「美女と野獣」を見たときに、「あ、これ藤岡家にあったやつ」って思うかもしれないでしょ(笑) だからディズニー化を目指そうかなと。 今は「天誅組の手紙」という展示で天誅組から藤岡家に届いた書状などを展示しています。3カ月毎に展示を変えていて、4月からは「明治天皇の誕生」を展示します。江戸時代から明治文化に近代化していく時代の日本の画像のかけらのようなものがいろいろありますので。明治天皇というのはまた偉大な天皇なんですよね。いきなり近代化していくわけですが、10代でものすごいことをしていくんです。中山忠光、天誅組との関連など、明治のものが結構ありますので4月からはそのタイトルで。

今は「天誅組の手紙」という展示で天誅組から藤岡家に届いた書状などを展示しています。3カ月毎に展示を変えていて、4月からは「明治天皇の誕生」を展示します。江戸時代から明治文化に近代化していく時代の日本の画像のかけらのようなものがいろいろありますので。明治天皇というのはまた偉大な天皇なんですよね。いきなり近代化していくわけですが、10代でものすごいことをしていくんです。中山忠光、天誅組との関連など、明治のものが結構ありますので4月からはそのタイトルで。 目標がディズニー、テーマパークなもんですから(笑) テーマパークを楽しんで頂くためには厨子二階を探検できる場所にしたいです。厨子二階へのハシゴを登ってあそこを探検してほしい。そして見つけてほしいです。

目標がディズニー、テーマパークなもんですから(笑) テーマパークを楽しんで頂くためには厨子二階を探検できる場所にしたいです。厨子二階へのハシゴを登ってあそこを探検してほしい。そして見つけてほしいです。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。