ここはテーマパーク 発見できるドキドキの場所

五條市近内にある「藤岡家住宅」。聞いたことあるけど行ったことない・・・という方は五條市民でも多いのではないでしょうか。かくいう私もそのひとり。

開館から既に16年。館内を案内してくださった館長川村優理さんにインタビューさせていただきました。

藤岡家住宅について

―まずはじめに「藤岡家住宅」とはどういったものなのか教えていただけますか?

こちらは江戸時代の庄屋のお屋敷で、薬屋、そして薬の材料を売る薬種商というのをなさっておりました。もっとさかのぼると、いちばん最初は大阪の夏の陣で敗れた豊臣方のお武家さんが金剛山を超えてこちらの土地に逃れて来られ、最初傘屋を始めたとあります。

―豊臣方の武家が?

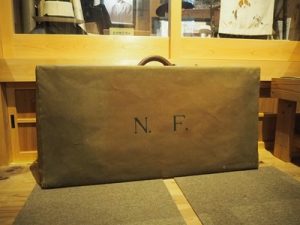

はい。どこのどなたかという記録は何もなくて、地元では「かさ屋」と呼ばれてたそうです。そのあたりからの記録がしばらくなく、次の記録が元禄年間、「大坂屋長兵衛」と名乗る方で、家業は薬商、薬種商、両替商となっています。最初の方の記録がほんとにわずかしかないのですが、続々と文書類が出てきていますので、今後それがわかる資料が出てくるかもしれません。

建物は一番古いもので江戸時代寛政年間、新しいものだと明治45年の建物なので、平均して築200年くらいの建物が残っています。

―藤岡家住宅は藤岡長和(俳人 藤岡玉骨(ぎょっこつ))の生家と紹介されていますが、「藤岡長和」について教えていただけますか?

長和さん(以下 長和または玉骨)は明治21年、11人兄弟(四男七女)の長男として生まれます。お父様(長二郎)は江戸時代からの庄屋と薬屋を継いでおられましたが、明治期になると、北宇智村の初代村長を務めるほか、殖産興業の時代に農業だけでは立ち行かないことに目をつけ、村に製糸工場を引っ張ってきたり、この山麓に鉄道を敷設し、スイッチバック式の北宇智駅を設置するために多額の寄付をするなど、江戸から明治への変革期に地域に随分貢献した方のようです。その後、南都銀行の前身の吉野銀行の創設にも参加し、吉野銀行五条支店の支店長も務めておられました。

―北宇智駅やあのスイッチバックも、藤岡家の貢献があってこそだったんですね。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。

そうですね。藤岡家には長男の長和をはじめ4人の息子がいる訳ですが、お父様は息子達にこの屋敷を継ぐのではなくて、特に長男の長和には「官僚になれ」と命じられたそうです。長和は五條中学、京都三高(現在の京大)、そして東京帝国大学(現在の東大)に進まれ、学生の時に高等文官(現在の国家試験)の試験に合格、卒業と同時に官僚として愛知県に赴任しておられます。もうキラキラ官僚というんでしょうか、エリートコースをたどっていかれます。

―命ぜられた道をとても優秀に進まれていったんですね。

次男さんも五條中学、京都三高、東京帝大に進まれまして、播州の石井家という大きな庄屋に御養子に行かれます。大学では応用化学科をトップで卒業したという全く理科畑の方ですが、兄(長和)が京都三高時代に与謝野晶子・寛夫妻主宰の「明星」に加わった影響から、自分も夫妻の元で短歌を詠むようになり、歌人、石井龍男として活躍しました。

三男さんは、五條中学から京大法学部に進まれ、内務官僚となりました。後に官選知事にもなりますが、この方が有名になったのは車の左側通行を決めたということでテレビ局が取材に来られたこともあります。

四男さんは阪大医学部に進まれ、ドイツに留学後、富田林で藤岡医院を開業なさいます。その方を初代として玄孫の方まで歴代医院を継いでおられます。そうして藤岡家の男子4人はみんな五條を出て、女のお子さん7人も五條以外へ嫁がれ、このお家に住まいする直系の子孫の方がおられなくなりました。

―11人もお子さんがおられたのに、代々繁栄していた藤岡家を誰かに継がそうとはしなかったんですね。

江戸時代の薬屋は診療もしていたので四男さんが医者になっているという意味ではお継ぎになってるんですけど、ここではなく富田林で開業しておられます。長和も戦後は五條に戻って南都銀行の取締役をされてるので結果的には継いでることになるのかなと。ですけどそう言われるとほんとに、子供が11人おられたら、例えばお嬢さんに御養子さんをもらって、薬屋、あるいは両替商、銀行を継ぐこともできたでしょうに、当時お父様はそれを考えなかったんでしょうね。

―息子がいつか戻ってきたり、遠い先の何かを見据えていたとか?

あー、もっのすごい先見でね(笑) それはそうかもしれないですね。確かに藤岡家の方は皆、活躍して、森鴎外や与謝野夫妻、南方熊楠らと交流を深め、当時の先進的な文化や考え方を持ってきておられます。まだ中学、高校の制度がない江戸時代生まれのお父様は算盤で微分も解析もできたほど頭が良く、貨幣経済が転換していく頃、この土地にはどういう産業が似合うか、例えば製糸工場を誘致して農業と製糸を繋ぐように、農業から近代産業への道筋を随分色々考えた人だと思います。明治期は近代国家としていろんな戦争があったり、新しい法律ができたりと国際化していく時代。ここは山に囲まれ静かで、あまり変化を好まなくていい、結局豊かだってことなんですけど、もしかすると、そういった場所に、もうひとつ向こうに出て俯瞰する視点を子供達に持ち込んでほしかったんですかね。

長和の生涯

―長和はその後どういった人生を歩むのでしょうか。

時代の変革期をエリートとして進まれます。31歳で和歌山理事官をされてたとき(大正8年)の演説では「これからは自治の時代です」と言っています。「地方から何が大事かを考えよう、そのために必要なのは教育だ」と。当時は小学校へ行くのも大変な時代でしたが、「もっともっと子供達と地域住民の教育を充実させ、地方の自治をしましょう」と。その後、「地方自治法」が制定され、70周年のときには私達が総務大臣表彰をいただいたんです。地方自治頑張りましたねってことで。私達は先人の方達の恩恵で、ただここを管理させてもらってるだけなのに、ご当主の藤岡宇太郎さん(長和の孫、茨城県在住 以下 ご当主)も「爺さんは地方自治の進歩を目指して頑張ってたからね」って。すごい方だったんだなって改めて感じるのと同時に、ぬくぬくと平和な時代で、ちょっと勉強したら偉そうなことを言いたくなる・・・そんな世界にいる私達は、先人達がいた時代があって、それで次の平和を探していかないといけない、まだまだ勉強しないとって思いますね。

―大正時代、31歳で、その時既に地方自治や子供への教育の重要性を発信されてたんですね。

お父様の先見性を継いでおられたと思います。戦前ですから国が命令して政治を行う時代でしたので、当時はそれを発言するのもしんどい思いをされたと思います。

その後、官僚として各府県を歴任した長和でしたが、まさかあんな大きな戦争が起こることを予想もしなかったと思います。とんとん拍子に出世していく一方で、世の中はどんどんと戦争へと突っ走っていく・・・。官僚としての職を崩す訳にはいかないけれども、このままではだめなんじゃないか・・・という複雑な思いがあったんでしょうね。

昭和14年、知事を退官前、熊本県知事の時代に奥様と一緒にハンセン病施設「菊池恵楓園」を訪れます。当時はまだハンセン病への理解が進んでなくて、公職にある者は絶対に立ち入ってはならないという法律まであったそうですが、ドイツ語の本なども読まれてた長和は、罹患しない、日本のハンセン病に対する考え方は間違っているという確信が、その時既におありだったのかもしれません。

―公職のお立場で自らの意志でハンセン病施設に立ち入り、何をされたんですか?

長和は「皆さんを慰めに来たのではない。一緒に俳句を詠みに来ました」と言うんです。施設の中に八角堂、これが栄山寺の八角堂に影響されたかどうかは分からないのですが、匿名で八角形の文芸堂を建てまして「言志堂(げんしどう)」と名付けるんです。「ここで一緒に俳句を詠みましょう」と言って、俳句会を続けていくんですね。現在、その言志堂は建物は国に寄付され看板しか残ってないそうですが、長和の退官後も菊池恵楓園では俳句活動が続いていて冊子が送られてきていました。多分、その訪問をきっかけに知事をお辞めになったと思うんですが、熊本から出るときには知事の報酬を全て寄付し、その後は紡績会社の取締役となり文芸活動もされてました。昭和20年、大阪の宰相山にお住まいの時、家が戦火に合い五條へ帰ってきています。

―五條に帰ってきてからはどのような暮らしをされてたんでしょうか?

知事時代は、どこへ行くのもお付きの者を連れて・・・そういう生活でしたが、こちらに帰ってきてからは銀行にお勤めのかたわら、地域の方々に俳句の指導をし「ホトトギス」派の俳人として毎日新聞の選者を務め、俳誌「かつらぎ」で初学の方に指導をするなど文化人として活躍しました。昭和37年6月には俳句の活動によって奈良県文化賞を受賞しています。74歳でした。

知事時代は、どこへ行くのもお付きの者を連れて・・・そういう生活でしたが、こちらに帰ってきてからは銀行にお勤めのかたわら、地域の方々に俳句の指導をし「ホトトギス」派の俳人として毎日新聞の選者を務め、俳誌「かつらぎ」で初学の方に指導をするなど文化人として活躍しました。昭和37年6月には俳句の活動によって奈良県文化賞を受賞しています。74歳でした。

俳号は藤岡玉骨、栄山寺には玉骨の句碑が建てられています。